江戸写し絵(えどうつしえ)

ヨーロッパで17世紀頃に流行したマジックランタンが江戸時代に日本に入ってきて、独自の進化を遂げたもの。

風呂と呼ぶ特殊な幻灯機を写し絵師が手に持ち、種板というごく薄いガラスに極彩色で描かれた絵をスクリーンや障子に映し出します。夕涼みの舟遊びのときなどに涼と彩を添えた夏の風物詩でした。

江戸のシネマ “写し絵”

その昔、隅田川に浮かぶ屋形船の障子にゆらゆらと写し出された江戸のシネマ「写し絵」。今日でいうところの「マルチ・プロジェクター」の先駆けです。

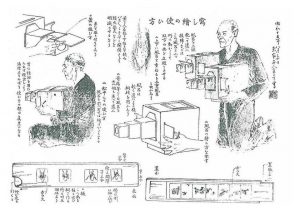

写し絵では「風呂」という箱形の幻燈機を同時に何台も使ってスクリーンで絵を合成します。「風呂」には、異なった幾つかの絵の描かれた枠付きガラス板(種板)のスライドがはめこまれ、それをずらすことで絵が変わります。しかも「風呂」をもった何人か の遣い手がスクリーンの背後を前後左右に動き回り、それによって映像は大きくなっ たり、瞬時に遠ざかったりします。

現代の映像との大きな違いは、遣い手と「風呂」が一体となり、様々な呼吸する映像が投影され、まさに「映像と演劇が正面からぶつかり合っている」ことです。

写し絵の歴史

古い記事によると1801年(享和元年)に熊吉という人が上野山下でエキマン鏡と証するものを見物し(オランダより渡来)、それをヒントに作り出した芸能を「うつしえ」と名付け、神楽坂の貸席で有料で上演したのが初めだそうです。

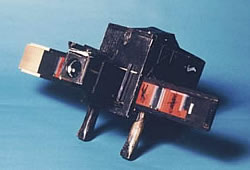

「風呂」と呼ぶ特殊な幻燈機を写し絵は使用します。約27cm×15cm×20cmの桐の木の箱に長さ20cm位まで伸びるレンズを取り付け、光源は電気のない時代には油皿に灯芯をまとめて使用したり、日清戦争後はランプを使いました。そして、「種板」と呼ばれる木の枠に組み込まれた極薄のガラスに手書された絵を美濃紙のスクリーン等に写し出します。4枚位の少しずつ違ったポーズの種板を送りながら写したり、2枚のガラスを組み合わせて絵の一部を動かすなどして、表現に幅をもたせていきました。

若い頃の九代目と十代目の写し絵興行

関東(江戸)では初代都楽のことを別として、特に名人と言われた人がいます。玉川文楽と両川亭船遊でした。この両川亭船遊は本名を田中喜兵衛と云い(天保11年・1840年~明治35年・1902年)、もともとは佐竹藩お抱えの仕立て屋をしていましたが、踊りや落語などを身に付け、芝居仲間も多く、その上、同じ佐竹藩出入の狩野派の画家達の友人に囲まれていました。その中の絵師の一人に蝶花斎(ちょうかさい)春山(しゅんざん)という人がおりまして、当時流行していた「写し絵」をやってみようと云うことになり、春山が絵を描き、田中喜兵衛が写し絵師となることになりました。

両国に住んでいた関係もあり両国の川で屋根船を二艘つなぎ合わせて障子に絵を写しだしたのですが、これが大当たりで、その頃の大通人・粂野彩菊(くめのさいぎく)山人(鏑木清方氏の尊父)に両川亭船遊という名を付けてもらったのです。この初代船遊を襲名した田中喜兵衛は八代目結城孫三郎の親戚であり現在の十二代目の曽祖父にあたります。

二代目船遊も初代をしのぐ人気となりました。初代同様踊り、落語、役者などの修業を重ねた上で写し絵を演じるのですから、演目にも厚みが出ます。大変強靭な腰の持ち主で、不安定な船の中でランプの風呂を2台両脇に抱えて絵を写したそうです。演目は「皿屋敷」「四谷怪談」などの怪談ものから「四季の風景」や「舌切り雀」など多種多様でありました。夏場の稼ぎで一年間生活出来たと云うのですからその人気の程がうかがえます。そして、いつしか夏場以外の多くの時間を人形稽古についやすようになりました。写し絵と同時に、人形遣いになる決心をした二代目船遊は、九代目結城孫三郎を襲名致し、江戸糸あやつり結城座復興のスタートを切ったのです。

しかしながら関東大震災さらに第二次世界大戦などで風呂も種板も全て焼けてしまいました。結城雪斎(九代目とともに昭和初期まで写し絵をやっていました十代目結城孫三郎です)と小林源次郎さんの協力を得て、結城座は電気を使用出来る風呂と種板づくりに取り組みました。

そして1972年(昭和47年)ついに再現、復活。「写し絵芝居・枕亡霊血桜絵巻」で公演をする事が出来たのです。極彩色の鮮烈な映像芸術として高く評価されました。それ以来、人形とともに写し絵は結城座の表現手段の大きな要素となっています。

十二代目孫三郎は(三代目両川船遊も襲名)は和紙や布そしてスクリーンなどに写すだけではなく、劇場の壁や相手の役者の身体に絵を写したり、自ら映し出す絵と対話するなど絶えず新しい手法を作り出しています。江戸時代に始まった『写し絵』は明治、大正、昭和、平成と『演じる絵、物語る絵』として今日まで脈々と受け継がれております。

【参考資料】 江戸川乱歩による九代目孫三郎の 写し絵興行の感想

3月10日の夜、挿絵画家協会の主催で神田明神の貸席に、明治時代の「うつし絵」を偲ぶ会があった。演者は結城孫三郎一座である。

「うつし絵」は僕の子供の頃の名古屋では「影絵」と呼んで、広小路通りの空地などに小屋がけをして、よく興行していたものだが、映写幕の真黒な中へ赤青黄と、丁度ネオン・サインのようなドキドキした原色の、おいしそうな色彩を施した幻灯絵の人物が、ヒョコヒョコと現れて、カタカタと首や手足を動かし、斬りつけられると、カタンと倒れて傷口から真赤な血を吹き出したり、映写幕一杯の生首が現れて、口から血をたらしながらゲラゲラと笑ったりする、あの活動幻灯の不思議な魅力は、その当時のパノラマ館、博覧会の旅順海戦館、八幡藪知らずの化物屋敷、黄花園の菊人形、チャリネの曲馬団などと共に、僕の幼い頃の幻想と怪奇への甘い郷愁になっている。

僕にとって殆ど三十年ぶりに、その「うつし絵」が見られるというので、例によって少し気分の悪い日であったけれど、丁度来合せていた友人を誘って、その貸席へ出かけて行った。

結城孫三郎氏のお父さん(或は祖父であったか)が、絵心があって、明治の初期に製作した種板の内、小幡小平次の一幕と、皿屋敷の一幕だけが、大していたみもせず、生々しい彩りのまま保存されていて、その二つの場面を孫三郎一座総がかりで演じて見せてくれた。

幕のうしろの楽屋には、古風な木製の幻灯器械が八つばかりズウッと並んでいて、その一つ一つの画面が書割りにもなり小道具にもなり、各登場人物にもなるので、例えば火の番の人物が登場する場合には、拍子木をカチンカチンと打ち鳴らす仕草は、種板の仕掛で一方の腕を活動させるのだが、歩行は幻灯器械そのものを動かすことによって現わすという調子である。

小平次が斬りつけられて、段々血みどろになり、しまいには紅生姜のようにグッタリと動かなくなる無残絵の場面、水中に投入れられたその死骸が、太鼓のどろどろにつれて、朦朧と水面に浮んで来る怪談の場面、それから皿屋敷では、道具だての井戸の中から、お菊の幽霊が徐々に現れて来る仕掛、井戸側を出離れた幽霊が空中に漂い、段々遠方に行くに従って小さくなり、しまいには一寸位の竜の落し児みたいな可愛らしい姿になる焦点移動の技巧、その小さな幽霊が、書割りの二階家の廊下を、黒い影になってスーッと目的の部屋へ辿るところ、遂に目的の部屋に達して、障子の隙間から忍び込み、相手の男を喰い殺すところ、するとキァッという悲鳴と共に、二階家の小さな障子の一枚が倒れて、その部屋の障子一面に真赤な血しぶきが流れるところ。江戸末期から明治初年にかけての無残絵には、残虐のミニアチュア、血みどろの恐怖の微小化とでも言うようなややユーモラスな非現実性が一つの迫力となっていたように思うのだが、このお菊の亡霊人を喰う場面も、実に可愛らしい残虐ミニアチュアの面白さであった。

演技が終って、孫三郎君のうつし絵由来話を聞いたが、それによると、同君のお父さん(或は祖父)という人は、小舟に幕を張り幻灯器械を備えつけて、両国の涼み舟の間を漕ぎ廻り、客の求めに応じて、様々の外題のうつし絵を演じて見せ、隅田川名物として大いに流行したということである。

この人は、本職は浮世絵師なのだからうつし絵の種板もなかなかよく出来ていて、国貞えがくところの芝居絵という趣きがあり、僕の子供の時見たものなどよりは、余程精巧な出来であった。

又その人は余程からくり好きの性格であったと見え、うつし絵を幕や壁に写すのでは面白くない、この絵姿を何もない空中に現して見たいものだと考え、妙な仕掛を発明したということであった。それは、長い竹竿の節を抜き、錐で一面に穴をあけ、その竹筒の一方を大きな湯沸しにつなぎ、グラグラと湯を沸かして、竹筒の無数の穴から蒸気を吹き出させ、その白い蒸気の幕へ、うつし絵を写すという、甚だ奇抜な趣向であった。この趣向で幽霊などを写すと、如何にも朦朧として真に迫り、喝采を博したということである。

その頃らしい、おっとりとして稚気のある想像力を、物懐かしく面白いことに思った。

(昭和12年5月号「探偵春秋」/講談社『蔵の中から』より抜粋)